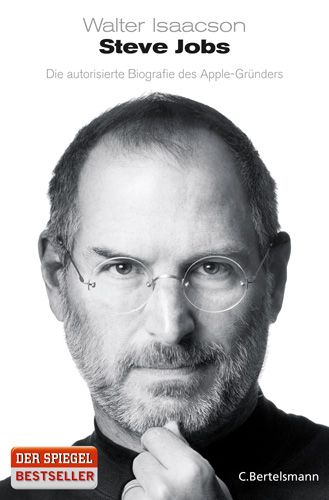

Steve Jobs

Autor: Walter Isaacson

Verlag: C. Bertelsmann

Umfang: 704 Seiten

Kurzinformation zum Buch

Macintosh, iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad – Steve Jobs hat der digitalen Welt mit der Kultmarke Apple Ästhetik und Aura gegeben. Wo Bill Gates für solide Alltagsarbeit steht, war der Mann aus San Francisco die Stilikone des IT-Zeitalters, ein begnadeter Vordenker, der kompromisslos seiner Idee folgte. Genial und selbstbewusst hat er trotz ökonomischer und persönlicher Krisen den Apfel mit Biss (Bite) zum Synonym für Innovation und Vision gemacht.

Doch wer war dieser Meister der Inszenierung, was trieb ihn an? Walter Isaacson gewann das Vertrauen des Apple-Chefs und konnte als erster Biograf während der langjährigen Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung ebenso bauen wie auf die seiner Familie, seiner Weggefährten und auch der Kontrahenten. Entstanden ist d a s Buch über Steve Jobs und sein Unternehmen – nicht nur für Apple-Fans.

Der Autor: Walter Isaacson leitet heute das Aspen Institute, nachdem er zuvor Vorstandsposten bei CNN und Time Magazine bekleidet hat, und ist als Buchautor bereits mit Biografien von Albert Einstein, Benjamin Franklin und Henry Kissinger hervorgetreten.

"Spannend. Überraschend. Inspirierend. Ein würdiges Denkmal für den Technik-Visionär."

TV Movie

"Isaacson ist eine Edelfeder, seine Jobs-Biografie liest sich wie ein Psycho-Thriller aus der Welt der neuen Medien."

General-Anzeiger

Leseprobe aus »Steve Jobs«

Wie dieses Buch zu mir kam

Wie dieses Buch zu mir kam Im Frühsommer 2004 erhielt ich einen Anruf von Steve Jobs. Er war über die Jahre hinweg auf eine oberflächliche Art freundlich zu mir gewesen, zuweilen aber auch recht ungehalten, insbesondere wenn er ein neues Produkt auf den Markt brachte, das auf dem Cover der Time oder von CNN – ehemalige Arbeitgeber von mir – präsentiert werden sollte. Seit ich dort nicht mehr beschäftigt war, hörte ich jedoch nur noch selten von ihm. Wir unterhielten uns ein wenig über das Aspen Institute, für das ich seit Kurzem tätig war, und ich lud ihn ein, auf unserem Sommercampus in Colorado zu sprechen. Er sagte, er würde gern kommen, habe aber keine Lust, eine Rede zu halten. Er wolle lieber einen Spaziergang mit mir machen, damit wir uns unterhalten könnten.

Das erschien mir etwas seltsam; ich wusste noch nicht, dass er für ernsthafte Unterhaltungen einen langen Spaziergang bevorzugte. Wie sich herausstellte, wünschte er, dass ich seine Biografie schreibe. Vor Kurzem hatte ich eine über Benjamin Franklin veröffentlicht, und zu jener Zeit verfasste ich eine über Albert Einstein. Meine erste Reaktion war, dass ich mich halb scherzhaft fragte, ob er sich als natürlichen Nachfolger dieser Persönlichkeiten sah. Da ich annahm, dass er immer noch mitten in einer schwankenden Karriere steckte, die viele weitere Höhen und Tiefen erwarten ließ, zögerte ich. »Im Augenblick nicht«, erwiderte ich. »Vielleicht in zehn oder 20 Jahren, wenn du in den Ruhestand gehst.«

Ich kannte ihn seit 1984, als er ins Time-Life Building in Manhattan gekommen war, um mit Redakteuren zu Mittag zu essen und seinen neuen Macintosh anzupreisen. Er wirkte recht gereizt, blaffte einen TimeWie dieses Buch zu mir kam 13 Korrespondenten an, weil dieser ihn mit einer allzu enthüllenden Story gekränkt hatte. Doch als ich mich später mit ihm unterhielt, war ich genauso fasziniert von seiner einnehmenden Persönlichkeit, wie es zahlreiche andere Menschen im Lauf der Jahre waren. Auch als er seinen Job bei Apple verloren hatte, blieben wir in Kontakt. Wenn er etwas anzupreisen hatte, einen NeXT-Computer oder einen Pixar-Film, stand ich plötzlich wieder ganz in seiner Gunst. Er lud mich dann in ein Sushi-Restaurant in Lower Manhattan ein und erklärte mir, dass das Produkt, für das er warb, das Beste war, das er je produziert hatte. Ich mochte ihn.

Als er erneut den Apple-Thron besteigen durfte, setzten wir ihn auf das Cover der Time. Wenig später unterbreitete er mir seine Ideen für eine Serie, die wir über die einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahrhunderts auf die Beine stellten. Er hatte seine »Think Different«-Kampagne gestartet, bei der Kultfotos von einigen der Persönlichkeiten gezeigt wurden, die auch wir ins Auge gefasst hatten, und fand unser Bestreben, deren historischen Einfluss zu bewerten, faszinierend.

Nachdem ich seinen Vorschlag, eine Biografie über ihn zu verfassen, abgelehnt hatte, hörte ich sporadisch von ihm. Irgendwann schrieb ich ihm eine E-Mail, um mich zu erkundigen, ob die Behauptung meiner Tochter stimme, dass das Apple-Logo eine Hommage an Alan Turing, den britischen Computerpionier, sei, der während des Zweiten Weltkrieges die deutschen Funksprüche entziffert und dann Selbstmord begangen hatte, indem er in einen mit Blausäure versetzten Apfel biss. Er erwiderte, er hätte nur zu gern an Turing gedacht, das sei aber nicht der Fall gewesen. Das war der Beginn eines Gedankenaustauschs über die Anfänge von Apple, und ich ertappte mich dabei, wie ich mich immer mehr in das Thema vertiefte – nur für den Fall, dass ich je beschließen sollte, die Biografie zu verfassen. Als mein Einstein-Buch erschien, kam er zu einer Lesung in Palo Alto, nahm mich zur Seite und sprach mich erneut auf seine Biografie an.

Seine Beharrlichkeit verblüffte mich. Er war bekannt dafür, seine Privatsphäre zu schützen, und es bestand für mich kein Anlass zu glauben, dass er je eines meiner Bücher lesen würde. »Irgendwann vielleicht«, erwiderte ich. 2009 jedoch erklärte mir seine Frau Laurene Powell unverblümt: »Wenn Sie je ein Buch über Steve schreiben wollen, dann sollten Sie es jetzt tun.« Er hatte sich gerade zum zweiten Mal aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit genommen. Ich gestand ihr, dass ich keine Ahnung gehabt hatte, dass er krank war, als er mich das erste Mal auf die Biografie angesprochen habe. »Kaum jemand wusste es«, sagte Laurene – auch sie rief er erst kurz vor seiner Krebsoperation an – »und er hält seine Krankheit nach wie vor geheim«, fuhr sie fort.

In diesem Moment entschloss ich mich, das Buch zu schreiben. Jobs überraschte mich, indem er mir bereitwillig quittierte, keine Kontrolle über das Buch haben zu wollen, auch nicht das Recht, es im Voraus zu lesen. »Es ist dein Buch«, sagte er. »Ich werde es nicht einmal lesen.« Später schien er über sein Mitwirken noch einmal nachgedacht zu haben, und er musste, wovon ich jedoch nichts wusste, erneut gegen den Krebs kämpfen. Er rief mich nicht mehr zurück, und ich legte das Projekt vorläufig zur Seite. Am späten Nachmittag Silvester 2009 rief er mich dann unerwartet an. Er befand sich allein mit seiner Schwester, der Autorin Mona Simpson, in seinem Haus in Palo Alto. Seine Frau und seine drei Kinder waren beim Skifahren, er hatte sich nicht kräftig genug gefühlt, sich ihnen anzuschließen. Er war sehr nachdenklich und unterhielt sich über eine Stunde mit mir. Er erzählte mir, dass er mit zwölf einen Frequenzzähler hatte bauen wollen und dass er Bill Hewlett, den Gründer von Hewlett-Packard (HP), im Telefonbuch ermittelt und angerufen hatte, um Ersatzteile zu erwerben. Jobs sagte, die vergangenen zwölf Jahre seines Lebens, seit seiner Rückkehr zu Apple, seien, was die Schaffung neuer Produkte anbelangte, die produktivsten gewesen. Doch sein oberstes Ziel war, so Jobs, es Hewlett und dessen Freund David Packard gleichzutun und eine Firma zu gründen, die so erfüllt sei von innovativer Kreativität, dass sie ihn überdauern würde.

»Als Kind sah ich mich immer als Geisteswissenschaftler, aber schon damals mochte ich die Elektronik«, erklärte er. »Dann las ich einen Artikel von Edwin Land von Polaroid, einem meiner Helden, in dem er sagte, wie wichtig es sei, dass es Menschen gäbe, die an der Schnittstelle von Geistes- und Naturwissenschaften stünden, und ich kam zu dem Schluss, dass ich genau das tun wollte.« Es hörte sich so an, als wolle er Themen für die Biografie vorschlagen – und in diesem Fall erwies sich das Thema als ein sehr wertvolles. Die Kreativität, die entstehen kann, wenn sich ein Gefühl für beide Wissenschaften in einer starken Persönlichkeit vereint, war das Thema, das mich in meinen Biografien über Franklin und Einstein am meisten interessiert hatte. Und ich glaube, sie ist der Schlüssel zur Schaffung einer innovativen Wirtschaft im 21. Jahrhundert.

Ich fragte Jobs, weshalb er mich als seinen Biografen wollte. »Ich denke, du hast ein Talent dafür, die Menschen zum Reden zu bringen«, erwiderte er. Diese Antwort kam überraschend. Ich wusste, ich müsste eine Menge Leute interviewen, die er gefeuert, beleidigt, im Stich gelassen oder auf andere Weise verärgert hatte, und ich befürchtete, dass es ihm nicht behagen würde, wenn ich sie zum Reden brächte. Und es behagte ihm tatsächlich nicht, als er erfuhr, wen ich interviewte. Doch nach ein paar Monaten forderte er sie auf, mir Rede und Antwort zu stehen, sogar Gegner und ehemalige Freundinnen. Er versuchte auch nicht, irgendwelche Dinge für tabu zu erklären. »Ich habe vieles getan, worauf ich nicht stolz bin, zum Beispiel meine Freundin zu schwängern, als ich 23 war, und so damit umzugehen, wie ich es tat«, sagte er. »Aber ich habe keine Leichen im Keller.« Schließlich führte ich etwa 40 Interviews mit ihm. Einige waren formeller Natur und fanden in seinem Wohnzimmer in Palo Alto statt, andere erfolgten auf langen Spaziergängen und Fahrten oder per Telefon. In den 18 Monaten, in denen wir uns sahen, wurde er zunehmend aufgeschlossener und gab immer mehr von sich preis. Manchmal wurde ich allerdings auch Zeuge dessen, was seine ehemaligen Apple-Kollegen als Reality Distortion Field (eine Art Realitätsverzerrungsfeld) bezeichneten. Manchmal äußerte sich dies in Form der ungewollten Fehlzündung von Gedächtniszellen, etwas, das uns allen gelegentlich passiert, ein anderes Mal präsentierte er mir und sich selbst seine eigene Version der Wirklichkeit. Um seine Geschichte zu überprüfen und auszugestalten, interviewte ich über 100 Freunde, Verwandte, Konkurrenten, Gegner und Kollegen.

Seine Frau Laurene, die dabei half, dieses Projekt zu verwirklichen, verlangte ebenfalls keine Einschränkungen; sie bat auch nicht darum, den Text im Voraus lesen zu dürfen. Ganz im Gegenteil, sie ermutigte mich sogar, die Stärken und Schwächen ihres Mannes ehrlich zu beschreiben. Sie ist eine der klügsten und vernünftigsten Personen, die ich je kennengelernt habe. »Teile seines Lebens und seiner Persönlichkeit sind extrem chaotisch, und das ist die Wahrheit«, erklärte sie mir bereits zu einem frühen Zeitpunkt. »Du solltest es nicht schönreden. Er ist gut im Herumspinnen, aber er hat auch eine bemerkenswerte Geschichte aufzuweisen, und ich lege Wert darauf, dass alles wahrheitsgetreu erzählt wird.« Ich überlasse es dem Leser zu beurteilen, ob ich diese Aufgabe erfüllt habe. Sicherlich gibt es Figuren in diesem Drama, die eine andere Erinnerung an einige der Ereignisse haben oder die annehmen, dass ich manchmal in die Falle der Realitätsverzerrung getappt bin. Wie bei meinem Buch über Henry Kissinger, das in gewisser Weise eine gute Vorbereitung für dieses Projekt war, stellte ich fest, dass die Menschen auch in Bezug auf Jobs derart starke positive oder negative Empfindungen hatten, dass der Rashomon-Effekt – mehrere miteinander unvereinbare Darstellungen – häufig zu erkennen war. Aber ich habe mein Möglichstes getan, um widersprüchliche Berichte fair wiederzugeben und die benutzten Quellen transparent zu machen.

Dies ist ein Buch über das schwindelerregende Leben und die unglaublich intensive Persönlichkeit eines kreativen Unternehmers, dessen Leidenschaft für Perfektion und ungebremster Tatendrang sechs Industriezweige revolutionierten: Heimcomputer, Animationsfilme, Musik, Telefone, Tablet-Geräte und Digital Publishing. Man könnte noch einen siebten hinzufügen: Einzelhandelsgeschäfte, die Jobs zwar nicht direkt revolutionierte, denen er jedoch ein neues Image verlieh. Außerdem ebnete er den Weg für einen neuen Markt für Digital Content, basierend auf Anwendungen statt nur auf Internetseiten. Er stellte nicht nur transformierende Produkte her, sondern baute beim zweiten Anlauf auch ein stabiles Unternehmen auf, das mit seiner DNA ausgestattet ist, also mit kreativen Designern und wagemutigen Ingenieuren, die seine Vision umsetzen konnten. Ich hoffe, dass dieses Buch auch von Innovation handelt. In einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten Möglichkeiten suchen, ihren innovativen Vorsprung beizubehalten, und Gesellschaften auf der ganzen Welt versuchen, kreative, dem Digitalzeitalter angepasste Wirtschaftssysteme aufzubauen, gilt Jobs als die Ikone des Ideenreichtums, der Fantasie und steter Innovation. Er wusste, dass die beste Möglichkeit, im 21. Jahrhundert Werte zu schaffen, darin bestand, Kreativität mit Technologie zu verbinden. Folglich gründete er ein Unternehmen, in dem Einfallsreichtum mit bemerkenswerten Errungenschaften der Technik verknüpft wurde. Er und seine Kollegen bei Apple waren fähig, anders zu denken: Sie entwickelten mithilfe von Schwerpunktgruppen nicht nur bescheidene Produkt- Verbesserungen, sondern gänzlich neue Apparate und Dienstleistungen, von denen die Verbraucher bis dahin gar nicht wussten, dass sie sie brauchten.

Er war kein idealer Chef und auch kein Mensch, der sich als Vorbild eignete. Wenn er von Dämonen beherrscht wurde, konnte er seine Umgebung an den Rand des Wahnsinns und der Verzweiflung treiben. Aber seine Persönlichkeit, seine Leidenschaften und Produkte standen alle miteinander in Verbindung, genauso wie es bei der Hard- und Software von Apple der Fall ist, als seien sie Teil eines kombinierten Systems. Seine Geschichte ist ein Lehrstück und eine Warnung, gespickt mit Lektionen über Innovation, Charakter, Führungsstil und Werte.

Shakespeares Heinrich V., die Geschichte des böswilligen und unreifen Prinzen Hal, der ein leidenschaftlicher, aber empfindsamer, harter und trotzdem sentimentaler, inspirierender, aber schwacher König wurde, beginnt mit einer Ermahnung: »O! eine Feuermuse, die hinan den hellsten Himmel der Erfindung stiege.« Prinz Hal hatte es leicht; er musste sich lediglich mit dem Vermächtnis eines Vaters abgeben. Für Steve Jobs beginnt der Aufstieg zum strahlenden Olymp der Erfinder mit dem Bericht über zwei Elternpaare und die Kindheit in einem Tal, das gerade lernte, wie man Silizium in Gold verwandelt.

Kapitel 1 - Kindheit: Verlassen und auserwählt

Als Paul Jobs Ende des Zweiten Weltkrieges aus der U. S. Coast Guard (Küstenwache) entlassen wurde, schloss er mit seinen Mannschaftskameraden eine Wette ab. Sie waren in San Francisco angekommen, wo ihr Schiff zur Ausmusterung vor Anker ging, und Paul wettete, dass er innerhalb von zwei Wochen eine Ehefrau finden würde. Er war ein schmucker tätowierter Triebwerksmechaniker, etwa 1,82 Meter groß, und hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit James Dean. Doch nicht sein Aussehen verschaffte ihm ein Date mit Clara Hagopian, der charmanten Tochter armenischer Einwanderer. Es war die Tatsache, dass er und seine Freunde im Gegensatz zu der Gruppe, mit der Clara ursprünglich an diesem Abend hatte ausgehen wollen, einen Wagen zur Verfügung hatten.

Im März 1946, zehn Tage nach dem Treffen, verlobte sich Paul mit Clara und gewann seine Wette. Es wurde eine glückliche Ehe, die erst 40 Jahre später durch den Tod getrennt wurde. Paul Reinhold Jobs war auf einem Milchbauernhof in Germantown, Wisconsin, aufgewachsen. Obwohl sein Vater Alkoholiker war und manchmal gewalttätig wurde, entwickelte sich Paul, auch wenn er eine raue Schale besaß, zu einem liebenswürdigen, ruhigen Menschen. Nachdem er die Highschool abgebrochen hatte, war er durch den Mittleren Westen gewandert und hatte als Mechaniker gearbeitet.

Im Alter von 19 Jahren ging er zur Küstenwache, obwohl er nicht schwimmen konnte. Er wurde auf der USS M. C. Meigs eingesetzt und verbrachte einen Großteil des Krieges damit, für General Patton Truppen nach Italien überzusetzen. Seine Begabung als Maschinist und Heizer brachte ihm Lob ein, doch gelegentlich geriet er in Schwierigkeiten und schaffte letztendlich nie einen höheren Rang als den des Matrosen.

Clara kam in New Jersey zur Welt, wo ihre Eltern gelandet waren, nachdem sie aus Armenien geflohen waren. Als sie noch ein Kind war, zogen sie nach San Francisco, Mission District. Als junge Frau hatte sie ein Geheimnis, das sie selten jemandem verriet: Sie war schon einmal verheiratet gewesen, doch ihr Mann war im Krieg gefallen. Als sie Paul Jobs das erste Mal traf, war sie bereit, ein neues Leben zu beginnen. Wie viele Menschen, die den Krieg erlebt hatten, wollten Paul und Clara nach Kriegsende einfach wieder ein normales Leben führen, eine Familie gründen und in Ruhe leben. Sie besaßen wenig Geld. Also gingen sie nach Wisconsin und wohnten ein paar Jahre bei Pauls Eltern.

Danach zogen sie nach Indiana um, wo er einen Job als Mechaniker bei International Harvester bekam. Er bastelte leidenschaftlich gern an alten Autos herum und verdiente sich in seiner Freizeit Geld, indem er sie reparierte und verkaufte. Schließlich gab er seinen Job auf und arbeitete als Verkäufer von Gebrauchtwagen. Clara jedoch liebte San Francisco. 1952 überredete sie ihren Mann, dorthin zurückzuziehen. Sie mieteten eine Wohnung im Sunset District mit Blick auf den Pazifik, südlich des Golden Gate Park. Paul arbeitete für ein Finanzunternehmen als »Repo man« (Geldeintreiber), das heißt, er knackte die Türschlösser von Autos, deren Besitzer die Raten nicht gezahlt hatten, und nahm die Autos wieder in Besitz. Er kaufte, reparierte und verkaufte auch einige der Autos und schuf sich damit ein ordentliches Einkommen. Doch etwas fehlte in ihrem Leben. Sie wollten Kinder.

Clara hatte allerdings eine Bauchhöhlenschwangerschaft hinter sich, bei der das befruchtete Ei sich im Eileiter eingenistet hatte statt in der Gebärmutter. Sie konnte keine Kinder mehr bekommen. 1955, nach neun Ehejahren, versuchten sie, ein Kind zu adoptieren. So wie Paul Jobs stammte auch Joanne Schieble aus einer deutschstämmigen Farmerfamilie aus Wisconsin. Ihr Vater Arthur Schieble war in einen Außenbezirk von Green Bay gezogen, wo er und seine Frau eine Nerzfarm besaßen.

Er versuchte sich aber auch erfolgreich in verschiedenen anderen Geschäftszweigen, von Immobilien bis zum Lichtdruckverfahren. Er war sehr streng, insbesondere was die Beziehungen seiner Tochter anbetraf; ihre erste Liebe, einen Künstler, der nicht katholisch war, hatte er strikt abgelehnt. So war es nicht verwunderlich, dass er drohte, Joanne fallen zu lassen, als sie sich als Studentin an der University of Wisconsin in Abdulfattah »John« Jandali verliebte. Er stammte aus einer angesehenen syrischen Familie und war das jüngste von neun Kindern. Sein Vater besaß Ölraffinerien und betrieb jede Menge anderer Geschäfte. Außerdem hatte er ausgedehnten Grundbesitz in Damaskus und Homs und kontrollierte zeitweise sogar den Weizenpreis im Umland von Green Bay.

Wie die Familie Schieble legten die Jandalis größten Wert auf die Erziehung. Von Generation zu Generation waren Familienmitglieder zum Studium nach Istanbul oder an die Sorbonne gegangen. Abdulfattah Jandali wurde, obwohl er Muslim war, auf ein von Jesuiten geführtes Internat geschickt, machte seinen Bachelor an der American University in Beirut, besuchte dann die University of Wisconsin, wo er den Master anstrebte und als Lehrassistent in Politikwissenschaft arbeitete. Im Sommer 1954 reiste Joanne mit Abdulfattah nach Syrien. Sie verbrachten zwei Monate in Homs, wo sie von seiner Familie die Zubereitung syrischer Gerichte lernte. Als sie nach Wisconsin zurückkehrten, stellte Joanne fest, dass sie schwanger war. Sie waren beide 23, beschlossen aber, nicht zu heiraten, da Joannes Vater im Sterben lag und gedroht hatte, sie zu enterben, wenn sie Abdulfattah heiratete. Eine Abtreibung war in einer kleinen katholischen Gemeinde erst recht keine Option, und so reiste Joanne im Frühjahr 1955 nach San Francisco, wo sie von einem freundlichen Doktor betreut wurde, der ledigen Müttern Obdach bot, ihre Kinder zur Welt brachte und Adoptionen vermittelte. Joanne stellte eine Bedingung: Ihr Kind sollte von Akademikern adoptiert werden.

Der Arzt sorgte also dafür, dass das Baby zu einem Anwalt und dessen Frau kam. Als am 24. Februar 1955 ein Junge zur Welt kam, beschloss das als Adoptiveltern ausgesuchte Paar, dass es ein Mädchen wollte, und trat vom Vertrag zurück. So wurde der Junge also nicht der Sohn eines Anwalts, sondern eines Highschool-Abbrechers mit einer Leidenschaft für die Mechanik und seiner geistvollen, als Buchhalterin tätigen Frau. Paul und Clara nannten ihr neues Baby Steve Paul Jobs. Nach wie vor bestand jedoch das Problem, dass Joanne für ihr Kind Akademiker als Adoptiveltern forderte. Als sie herausfand, dass der Junge bei einem Paar untergebracht worden war, das keinen Highschool- Abschluss besaß, weigerte sie sich, die Adoptionspapiere zu unterzeichnen.

Selbst nachdem das Baby in die Familie Jobs integriert war, schwelte das Problem noch wochenlang. Schließlich gab Joanne unter der Bedingung nach, dass das Paar verspreche, ja schriftlich festlege, dass es einen Fonds einrichten und den Jungen aufs College schicken werde. Es gab noch einen weiteren Grund, weshalb Joanne davor zurückschreckte, die Adoptionspapiere zu unterzeichnen. Sie hatte vor, Jandali bald nach dem Tod ihres Vaters zu heiraten. Sie hegte die Hoffnung – wie sie später Familienmitgliedern berichtete, wobei sie manchmal sogar in Tränen ausbrach –, dass sie ihr Baby nach der Heirat zurückbekommen würde. Arthur Schieble starb im August 1955, ein paar Wochen nach Abschluss der Adoption. Kurz nach Weihnachten desselben Jahres heirateten Joanne und Abdulfattah Jandali in der katholischen Kirche St. Philip the Apostle in Green Bay.

Im Jahr darauf promovierte Jandali in internationaler Politik, und sie bekamen ein weiteres Kind, ein Mädchen namens Mona. Nachdem sich Joanne und Jandali 1962 hatten scheiden lassen, führte Joanne ein traumhaftes, turbulentes Leben, das ihre Tochter Mona Simpson, die eine bekannte Autorin werden sollte, in ihrem ergreifenden Roman Anywhere But Here (Überall, nur nicht hier) schilderte. Da Steve aber anonym zur Adoption freigegeben worden war, sollte es 20 Jahre dauern, bis sie einander fanden. Steve Jobs erfuhr bereits sehr früh, dass er ein Adoptivkind war. »Meine Eltern sprachen offen mit mir darüber«, sagte er.

Er erinnerte sich lebhaft, wie er mit sechs oder sieben auf dem Rasen ihres Hauses saß und es dem Mädchen erzählte, das auf der anderen Straßenseite wohnte. »Soll das heißen, dass dich deine richtigen Eltern nicht gewollt haben?«, erkundigte sich das Mädchen. »Das traf mich wie ein Blitz«, so Jobs. »Ich weiß noch, wie ich ins Haus rannte und weinte. Und meine Eltern sagten: ›Wir müssen es dir erklären.‹ Sie waren sehr ernst und sahen mich eindringlich an. Dann erklärten sie mir: ›Wir haben speziell dich ausgesucht.‹ Mein Vater und meine Mutter wiederholten diesen Satz langsam für mich. Und sie betonten jedes Wort.« Verlassen. Auserwählt. Speziell. Diese Begriffe wurden Teil dessen, was Jobs war und wie er sich selbst sah.

Seine engsten Freunde sind der Meinung, dass das Bewusstsein, nach der Geburt weggegeben worden zu sein, Narben bei ihm hinterlassen habe. »Ich glaube, sein Verlangen nach völliger Kontrolle bei allem, was er tut, leitet sich direkt von seiner Persönlichkeit ab und der Tatsache, dass er direkt nach der Geburt von seiner Mutter zur Adoption freigegeben wurde«, sagte Del Yocam, ein langjähriger Kollege. »Er möchte seine Umgebung unter Kontrolle haben und betrachtet das Produkt als etwas zu ihm Gehöriges.« Greg Calhoun, der nach dem College eng mit Jobs befreundet war, vertrat folgende Meinung: »Steve redete viel mit mir darüber, dass seine Eltern ihn nach der Geburt nicht haben wollten und welchen Schmerz ihm das bereitete. Dies machte ihn aber auch unabhängig.

Er folgte einem anderen Trommelschlag, und das rührte daher, dass er sich in einer anderen Welt bewegte als in der, in die er hineingeboren wurde.« Später, als er genauso alt (23) war wie sein biologischer Vater, als dieser ihn im Stich gelassen hatte, wurde Jobs Vater einer Tochter, die er ebenfalls nicht wollte. (Schließlich aber übernahm er doch noch Verantwortung für sie.) Chrisann Brennan, die Mutter des Kindes, sagte, die Tatsache, dass Jobs zur Adoption freigegeben wurde, sei ein Tiefschlag für ihn gewesen und erkläre zum Teil sein Verhalten. »Er, der verlassen wurde, wiederholt diesen Vorgang an seinem Kind«, erklärte sie. Andy Hertzfeld, der Anfang der achtziger Jahre mit Jobs bei Apple zusammenarbeitete, gehört zu den wenigen, die eng mit beiden, Chrisann und Steve, befreundet blieben. »Die Schlüsselfrage bei Steve lautet, weshalb er sich nicht beherrschen kann und manchen Menschen gegenüber so grausam und verletzend ist«, so Hertzfeld.

»Das geht auf seine Geburt zurück, als er verlassen wurde. In Steves Leben war das eigentliche unterschwellige Problem die Tatsache, dass er nach der Geburt von seinen Eltern im Stich gelassen wurde.« Jobs wies dies zurück. »Es gibt irgendwelche Hirngespinste, dass ich, weil mich meine Eltern nach der Geburt im Stich gelassen hatten, hart arbeitete, um Erfolg zu haben und dadurch in meinen Eltern den Wunsch zu wecken, mich zurückhaben zu wollen, oder dergleichen Unsinn, aber das ist lächerlich«, beharrte er. »Vielleicht fühlte ich mich unabhängiger, weil ich wusste, dass ich adoptiert worden war, aber ich hatte nie das Gefühl, verlassen worden zu sein.

Ich habe mich immer als etwas Besonderes gefühlt. Meine Eltern vermittelten mir immer das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.« Später ging er immer in die Luft, wenn irgendjemand Paul und Clara Jobs als seine »Adoptiveltern« bezeichnete oder suggerierte, dass sie nicht seine »richtigen« Eltern seien. Er behauptete: »Sie waren zu 1000 Prozent meine Eltern.« Wenn er allerdings über seine biologischen Eltern sprach, sagte er schroff: »Sie stellten meine Samenbank dar, nicht mehr und nicht weniger.«